児童虐待の報道が出るたびに、養育者や児童相談所に対する強い声が生まれることがあります。私はその度に、その声は「果たして何をうむのだろうか」と考えてしまいます。

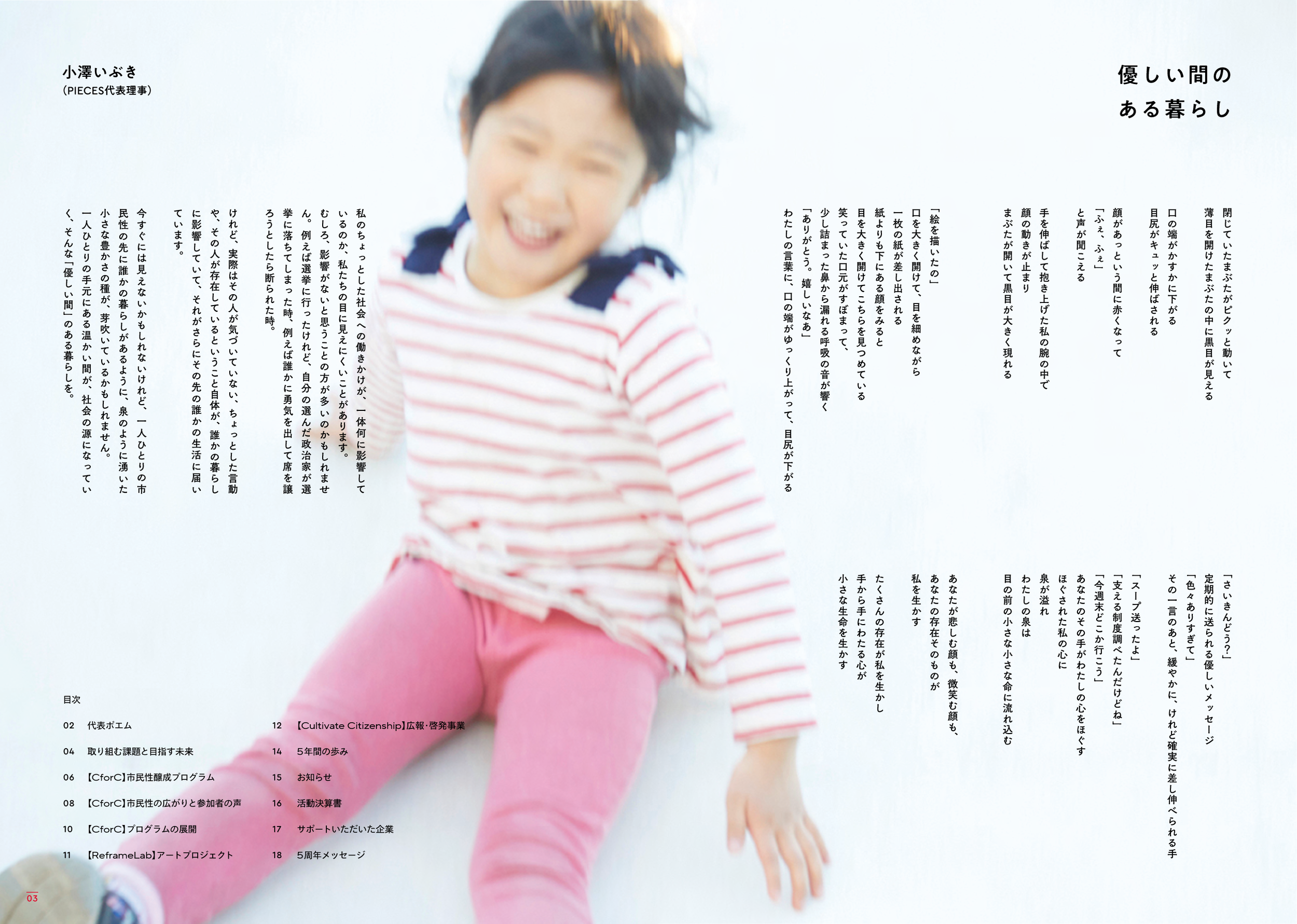

書き手:小澤いぶき(PIECES代表 / 児童精神科医 / 東京大学客員研究員)

今月11月は厚生労働省が定めた児童虐待の防止・啓発を行う虐待防止月間です。

今回はこの「虐待防止」という観点から、「助けて」と声を出しづらい社会や、「助けて」の声が届きづらい社会を作ってしまっている理由を紐解いていきたいと思います。

予防がなされている地域の検証や、なぜ児童虐待が起こったかの丁寧な検証と、検証を元に仕組みとして何を改善すると良いかを検討することはとても大事で必要なことです。ですが、この再発予防に向けた仕組みの改善を目的とする検証は、例えば養育者ややどこかの機関に全ての責任があるかのように非難することとは全く異なります。

「母親は」「児童相談所は」といった大きな主語によって語られる物語は、時にその背景にある、働き方やジェンダーギャップなどの人権の問題や複雑な社会構造を見えなくさせていることがあります。それは子どもたちの権利の問題にも目を向けづらくする一因にもなりえます。

「助けて」を言いづらくさせてはいないか?

困難をさらに潜在化させる可能性はないか?

私たちはどのようにしたら、マルトリートメント(大人の子どもに対する不適切な養育や関わり)をうむ社会のシステムにアプローチできるのでしょうか。そして、子どもの権利と尊厳を尊重し合える社会につなげられるのでしょうか。

目次

マルトリートメントとは何か

マルトリートメントをどのように捉えるか

子育て困難が起こるまでにどんなプロセスがあるか

マルトリートメントが起きるシステムにどうアプローチするか

最後に

マルトリートメントとは何か

マルトリートメントとは、虐待とほぼ同義で使われる言葉ですが、日本語では「大人の子どもに対する不適切な養育や関わり」と訳されます。友田先生の著書及びインタビュー記事には以下のように書かれています。

「子どものこころと身体の健全な成長・発達を阻む養育を全て含んだ呼称」であり、大人の側に花街の意図があるか否かにかかわらず、また、子どもに目立った傷や精神疾患が見られなくても、行為そのものが不適切であれば、それはマルトリートメントと言えます。

(「子どもの脳を傷つける親たち」(NHK出版参照)/「PHPのびのび子育て」11月号より)

また、WHO(世界保健機関)にも、マルトリートメントとはあらゆる種類の児童虐待及びネグレクトが含まれ、結果として、子どもの健康、生存、発達及び尊厳に実際的/潜在的な害がもたらされることとされています。

Child maltreatment is the abuse and neglect that occurs to children und

er 18 years of age.

It includes all types of physical and/or emotional ill-treatment,

sexual abuse, neglect, negligence and commercial or other exploitation,

which results in actual or potential harm to the child’s health, survival,

development or dignity in the context of a relationship of responsibility,

trust or power.

Exposure to intimate partner violence is also sometimes included

as a form of child maltreatment.

(WHO HPより

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment)

つまり、マルトリートメントとは「児童虐待及びネグレクトを含む子どもの健やかな心身の発達及び尊厳を阻害するような養育及び関わり」と捉えられます。

マルトリートメントをどのように捉えるか

以前、新潟県新潟市で行われた第115回精神神経学会に参加した際に拝見した、福井大学子どもの心の発達研究センターの友田明美先生の発表を参考に考えていきます。(第115回精神神経学会「ACE(児童期逆境体験)に精神科臨床はどう向き合うか」, 福井大学子どもの心の発達研究センター 友田明美)

友田先生は、マルトリートメントが起こる社会の構造自体を変えていく必要があると話されていました。そのために、マルトリートメントを子育て困難のサインだと捉え、育児の孤立化を防ぐ「子育てを社会で支える」ための共同子育てを提案しています。

子育て困難が起こるまでにどんなプロセスがあるか

マルトリートメントを子育て困難のサインと捉えると、その困難はどのようなプロセスをたどって起こるのでしょうか。友田先生の学会で発表された以下の研究に、そのプロセスが示されています。

共同発表:子育て中の母親ら養育者の抑うつ気分を見える化して子育て困難の予防を図る~社会脳の活動を計測し養育ストレスが深刻化する前兆を早期発見する評価法の開発~共同発表:子育て中の母親ら養育者の抑うつ気分を見える化して子育て困難の予防を図る~社会脳の活動を計測し養育ストレスが深刻化www.jst.go.jp

子育て困難や子ども虐待は急に起こるのではなく、「養育準備」、「健全養育」、「養育困難」、「養育失調」という過程を経て進行していくものと捉え、深刻な事態を招かないために、段階に応じた予防的な養育者支援を提案することを目指している。

養育失調までの過程の詳細は以下のように定義されています。

養育準備:未養育者、これから養育を行う者、養育を行って間もない者を含む。

健全養育:養育リスク要因がほとんどなく適切な養育を行う者を含む。

養育困難:養育リスク要因が少なからずあり適切な養育を行うのが難しい者を含む。

養育失調:養育リスク要因が比較的多くあり不適切な病的養育を行う者を含む。

上記の過程は、心身の疲れが蓄積されると、どんなに子ども思いの養育者にも起こり得ると記されていおり、加えて現代の社会の状況は、構造的に養育者心の疲れがより生じやすいのだといいます。

たとえどんなに子ども思いの養育者であっても、体の疲れだけでなく、目に見えない心の疲れの蓄積から子育て困難(そして最悪な事態として子ども虐待)に陥ってしまうリスクの線上にいると考えている。

少子化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化など、社会環境が変化する中で、身近な地域に相談できる相手がいないなど、子育てが孤立化することにより、その負担や不安が増大している。

(※1※1 内閣府『平成25年版 子ども・若者白書』)

こうした子育ての環境の変化は、養育者のメンタルヘルスの問題が生じやすい要因にもなっていると考えられるが、近年は子育て困難そして最悪な事態として子ども虐待や妊産婦の自殺等の予防という観点からも、メンタルヘルスの重要性が指摘されている。(※2厚生労働省 雇用均等・児童家庭局

総務課『子ども虐待対応の手引き(平成25年8月改正版)』)

子どもへの身体的虐待、性的虐待、暴言による心理的虐待、ネグレクトなど、子ども虐待につながりうる子育て困難を防止するためにも養育者のメンタルヘルスへの対応が望まれる。

つまり、マルトリートメント、虐待は、私にもそしてこれを読んでくださっている方にも起こりうる可能性が十分にあるということなのです。

さらに、「養育困難」段階までの過程において起こる心の疲れの深刻化は、脳機能を変化させ、対人関係における様々な困難さ(対人関係や、家族内の関係の困難さ、援助希求の難しさなど)につながる可能性もあります。つまり、心の疲れが深刻化すると、人との関わりの中で生まれる「助けを求める」、「自分や子どものストレングス(強み)に目を向ける余白を持つ」、「必要な情報を得る」などが困難になる可能性があるのです。

養育者が子育てを頑張る過程のどこかで、頑張ろうとしても難しい状況が生まれています。

そしてその困難は、心の疲れへのケアや深刻化への予防環境が少ない社会のシステムの問題である、と私は考えています。

マルトリートメントが起きるシステムにどうアプローチするか

福井大学の研究チームでは、子育ての中で、子育ての負担や不安から、ほぼすべての養育者が感じる気分の落ち込みといった心の疲れを表す抑うつ気分の程度差に注目しています。

心の疲れが深刻化し、養育困難への過程に進む中で援助希求や対人交流が難しくなることは孤立化を深めていきます。そのような状態になる前から、小さな困りごとやを共有しケアしあえたり、自分では気づかないストレングス(強み)に目を向けられるような体制が必要であるのではないでしょうか。例えば親以外の周囲の大人たちとの子どもを育てる共同子育てが、子育ての孤立化を予防し、負担や不安を低減する可能性がある、と友田先生は述べています。

最後に

福井大学の研究チームの研究及び友田先生の発表を通して見えてくる以下の三点は、メンタルヘルスのように見えづらいことを自分たちのこととして捉え直し、お互いをケアしやすい社会の寛容さを生み出す鍵でもあると感じます。

・虐待につながる要因に「誰もが感じ得る心の疲れ」という普遍的なものがあるということ

・疲れの深刻化を個人の責任とせず、「社会のシステムの問題」と捉え直した上での新たなシステムの提案。

・特別な人が虐待をするわけではなく、心の疲れが深刻化する環境であれば私にも起きうる、という「誰かのことから私たちのことへ」の、社会の共通認識の変容プロセスの設計。

私たちは、虐待という問題をどのように捉え、向き合っていくことができるのでしょうか。

11月は虐待防止月間。ぜひ一緒に考えてみませんか。

小澤いぶき

小澤いぶき