環境が大きく変化する現代、今も続くコロナ禍においては、時として身体やこころの調子が変化することがあります。(変化しないこともあります。人それぞれです)例えば、ニュースなどで発信される、さまざまな情報を受け止め、環境の変化に対応するご自身や子どもたちが、ちょっとしんどいなと感じることもあるのかもしれません。

時として大人自身も自分で気づきづらい、からだやこころの変化。子どもたちの変化にどうやって気づいていくとよいのでしょうか。

今月11月は、厚生労働省が定めた児童虐待予防の啓発を行う虐待防止月間です。

認定NPO法人PIECESではこの虐待防止月間に関連して、様々な情報を更新していきます。

第二回目の記事となる今回は、子どもの状態に目を向けるをテーマに「子どもたちのサイン」と「気付いた時にできること」をお伝えします。

からだやこころのサインとは?

子どもたちに限らず大人も、たくさんの情報があって、いろんなことが変化するとき、からだやこころがいろんなサインを教えてくれることがあります。これは自然なことで、とても

大切なサインです。からだやこころのサインとはどんなものでしょう?

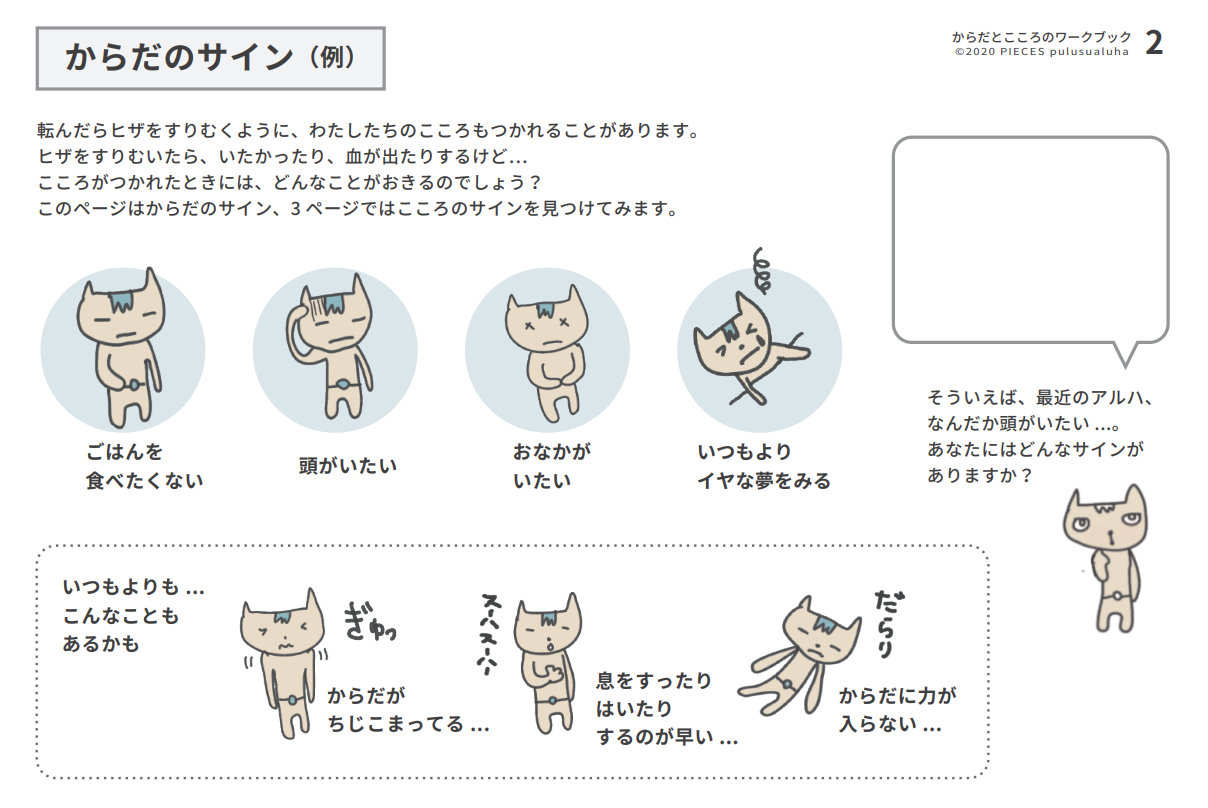

NPO法人ぷるすあると認定NPO法人PIECESが協働で作成した、『からだとこころのワークブック』からご紹介します。

【からだのサイン】

こころが疲れたとき、自分では気がついていなくてもからだのサインがあらわれることがあります。

ごはんを食べたくない

頭がいたい

おなかがいたい

いつもよりイヤな夢をみる など

また、ほんの少しの変化かもしれませんが、いつもと違う変化がサインとなることもあります。

からだがちぢこまる

息をすったりはいたりするのが早い

からだにちからが入らない など

『からだとこころのワークブック』より

【こころのサイン】

日常のちょっとしたことに対する気持ちや行動に、こころのサインがあらわれることがあります。

外にでるのが不安になる

なんだかイライラする

自分が今どんな気持ちか わからなくなる

だれかをたよる、相談する ことがむずかしくなる

スキなことを やる気も起きない

いつもよりだれかにあまえたくなる

人のことがこわい … など

『からだとこころのワークブック』より

ご自身やお子さんにいつもと違う、ちょっとした変化のサインはあるか、丁寧に見てみてください。

不安になった時は子どもにどんな変化があるの?

特に、子どもたちは、、言葉で伝えてくれる以外に、様々な形でサインを出してくれていることがあります。まわりの大人が、「困ったな」と感じている時、子ども自身、何かも、例えば何かに困っているなど、いつもとは違うことが起こっているのかもしれません。そしてそのサインを教えてくれているかもしれません。

以下は子どもの年齢によりますが、時として見られるサインです。

・おねしょが増える、頻尿になるなど

・ご飯の量が減る/寝つきが悪い、途中で目が覚めるなど

・いつもより甘える、一人でいるのを怖がる

・会話が減った、なにか言いかけてやめるなど

・いつもよりこだわりが強くなる、なんども同じことを聞く、やる

・いつもより落ち着きがなくなる、そわそわする、イライラしやすい

・兄弟などとの揉め事や喧嘩が増えた

・勉強に集中できない など

子どもたちの「いつもと違う何か」のサインを知っていることで、起きていることだけ目を向けず、その背景にある「困りごと」や「環境の変化」に目を向けることができるかもしれません。

参考)

① 新型コロナウイルスに関してのこころとからだのケアvol1~家庭や子どもの居場所などでできるケア~|Ibuki Ozawa|note

② 名もなき痛みが教えてくれたこと〜見えないことへの想像力〜|Ibuki Ozawa|note

子どもや保護者からの「助けて」のサインの見つけ方

たとえば以下のような普段と違う様子が見られた場合は、その子どもや保護者が、困りごとやしんどさを抱えている可能性があります。

(1)子ども

普段は見られない不自然な傷やアザなどの身体的な変化がある

普段より活気がない、ぼーっとしている、おびえた様子であるなど、表情や様子の変化がある

(2)保護者

ひどく疲れている、精神的に不安定な様子である

子どもに対する関わり方が普段より厳しくなっていたり、イライラした様子である

子どもや保護者の様子を見ていて、「大丈夫かな」「心配だな」と感じたときは、以下の章を参考に、直接・間接のコミュニケーションやサポートを試みましょう。

サインに気づいたあと、サポートするためにできること

子どもたちが安全に過ごすために周囲の大人たちができるサポート方法をご紹介しているので、ぜひご覧ください。

① 子どもたちのサインに気づき、サポートするためにできること — とどけるプロジェクト

② 新型コロナウイルスに関してのこころとからだのケアvol1~家庭や子どもの居場所などでできるケア~|Ibuki Ozawa|note

厚生労働省では毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取組を集中的に実施しています。1ヶ月の間に様々な啓発活動が行われ、さまざまなニュースに触れると、いつもよりも周りの変化に気づきやすくなっているかもしれません。もしも、虐待の可能性や危険を感じた場合は、ひとりで抱え込まず、児童相談所に連絡してください。

虐待の可能性や危険を感じた場合

児童相談所は決して懲罰的な機関ではなく、子育て全般の相談ができる場所です。心配な様子の家庭が児童相談所とつながることで、必要なサポートにつながったり、困りごとが解消されたりする可能性があります。

●まずは「189」に電話相談●

「189」に電話をかけると24時間365日無料で、最寄りの児童相談所につながります。相談者の氏名や相談内容に関する秘密に関しては口外されないよう定められているため、相談者にとって安心して相談しやすい環境が整えられています。もし児童相談所の担当者に対して氏名を明かしたくない場合は、匿名での相談も可能です。

この他にも、「子どもの人権110番」では、電話相談に加えてメール相談も受け付けていますので、ご都合に応じてご利用ください。

児童相談所虐待対応ダイヤル

・電話:189 (無料)

子どもの人権110番

・電話:0120-007-110 (無料)(受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分)

・メール相談:https://www.jinken.go.jp/

***

悲しい事件を目にすると、誰かのせいにしたり、正しさをかざしたくなります。

でも、それは、私たちの日常と地続きで起きていて、決して他人事ではありません。

地続きである、その背景を想像してみることができると思います。

気がかりをそのままにしないで、何かできるアクションを考えてみませんか。

子どもたちが安心して過ごせる未来は、私たちひとりひとりがつくっていけると信じています。

文:藤田奈津子

PIECESでは虐待防止月間の11月、児童虐待防止のために大切な情報をシェアしていきます。これから記事やイベントなどで皆さんと共に考えていく時間をつくっていきますので、ぜひシェアなどしていただけると嬉しいです。

また、今後の情報はLINE・Twitter・Facebook・Instagramをフォローしてぜひ受け取ってください。

PIECESのWEBサイト最下部からメールマガジンもご購読いただけます。情報を丁寧にお送りしていきますので、よろしければぜひご登録ください!