<配信内容の概要>

●虐待とは?

・身体的虐待、心理的虐待、性的虐待などがあります。

・ネグレクトとは、子どもたちの尊厳が放棄されているような状態のことを指します。

●虐待の背景

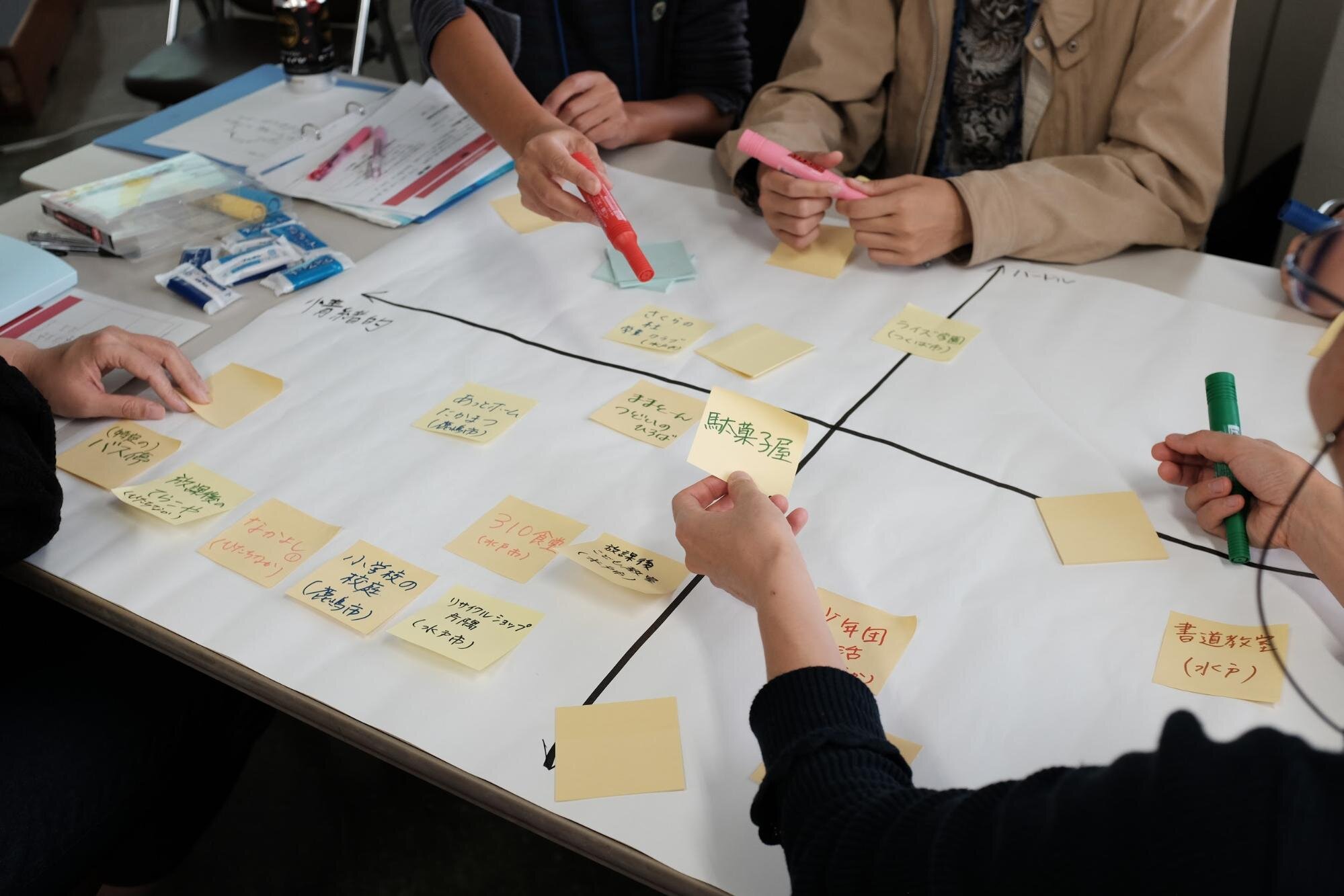

虐待の背景には、様々なレイヤーがあります。

・家庭内の状態:子どもの人数や障害の有無、養育者の精神状態など

・家庭と地域の状態:職場からの孤立、家庭の経済状況、地域からの孤立など

・社会の状態:家族の役割への社会からの重圧

生物学的には子育ては共同体で行うものです。

1人で頑張らなければならない、しんどく感じるときに、一緒に子育てをしていけるような環境作りをしていかなければならないと考えています。

「家族だから…」やらなければならないというのではなく、核家族化、地域のかかわりがなくなっているからこそ、どのように一緒に子どもを育てるということをシェアしていくかということを考えていかなければなら無いと思います。

●虐待による子どもへの影響

①愛着形成の困難さ

アタッチメントとは、子どもと特定の母性的人物に形成される強い情緒的な結びつき。幼少期に必要不可欠な重要な関係性のことを指します。愛着形成には養育者も安心した環境作りが必要不可欠です。

愛着が育まれないと…脳の特定の部位の機能が低下し、なにかをやろうとしてもモチベーションが上がりにくくなってしまうこともあります。これはケアをすることで回復していきます。

②心理的孤立

信頼して頼るということの困難になっていきます。

たとえば、DVが会った場合。暴力があることは子どもにとって不安の要因になります。頑張っても家族の中が上手くいかないと、自分が意味がない存在ととらえるように。そうすると、自分の感情、やってみたいという気持ちが抑えられてしまい、信頼している人に頼るということが難しくなってしまうこともあります。

心理的孤立とは、頼る人がいない、頼れない状態。

困った時に相談する人がいるような「あたたかい経験」がないから頼るという選択肢自体が思い浮かばないことがあります。何に困っているかわからないほど深刻化しているとき、意欲すら奪われ、支援されることに抵抗があることがあります。頼ることは実は主体的な行為で、大切だが難しい行為でもあります。

そのため、頼りたいと思うことが出来る環境作りが重要です。

●私たちにできること

①子どもへのまなざし

迷惑をかけてはいけないという空気感を取り除く。子どもたちが頼ることができる雰囲気作りをしていくことが大切。

②養育者へのまなざし

頑張っている養育者への関わりが大切になります。養育者が頼れるということは、子どもが豊かに育つ環境が広がることでもあります。

③寛容な社会を作る

目に見える言動だけではなく、目の前にいる人の、思考、感情、願い、欲求に目を向けていくことが大切です。

たとえば、イライラ、物にあたっている人がいたとしたら。一見、行動だけを見ると単に暴力的な人にみえるかもしれません。しかし、その子の心の奥にある感情をみる必要があります。そうした寛容な関係性が、「頼ってもいいんだな」という気持ちに繋がっていきます。

※その他、質問への回答や詳細は動画をご覧ください。