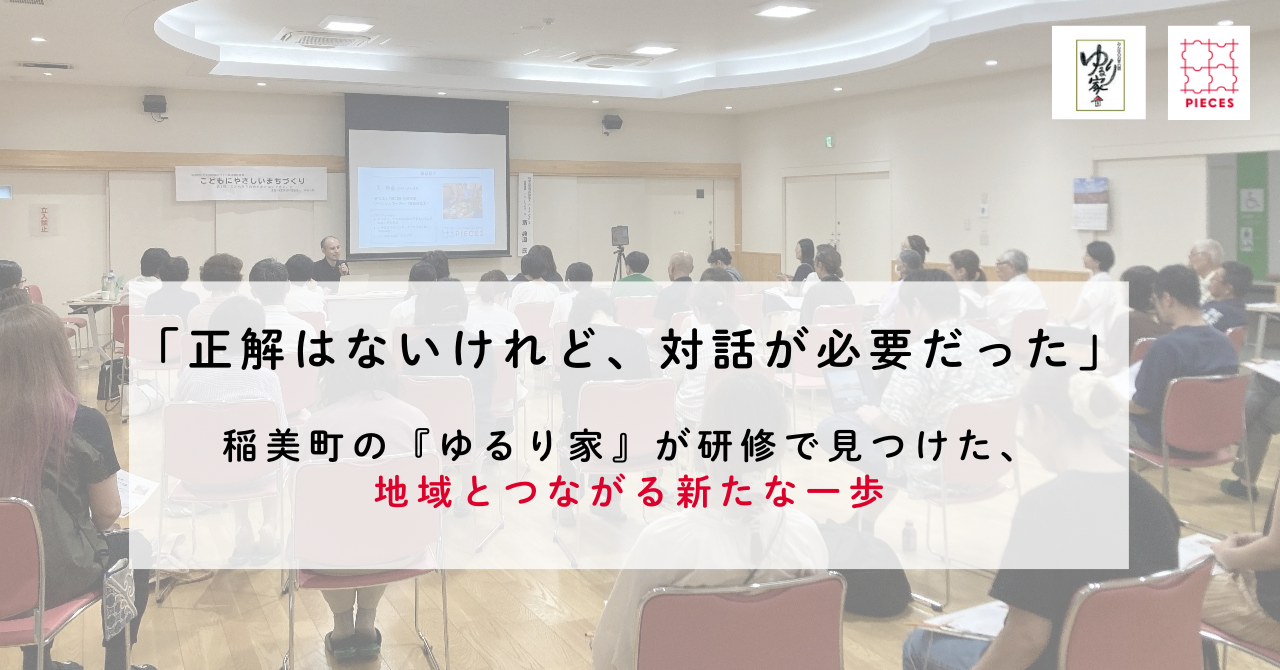

“みる・よむ・体験する ねりまフォーラム実行委員会”さまよりご依頼をいただき、「子どもにやさしいまちづくり(市民向け連続講座/全2回」を開催しました。

“みる・よむ・体験する ねりまフォーラム実行委員会”は、練馬区内の美術館、図書館と地域の子育て支援団体、就労支援団体が連携し、あかちゃんから大人まで、あらゆる世代が気軽に芸術文化に触れることができる場づくりを進めて、2021年から活動をしています。

今回は文化庁 令和7年度 Innovate MUSEUM 事業の一環として、PIECESにお声がけをいただき、まち全体で子どもを見守り、育む環境をつくることを目指して、練馬区内の図書館にて連続市民講座を開きました。

プログラム概要

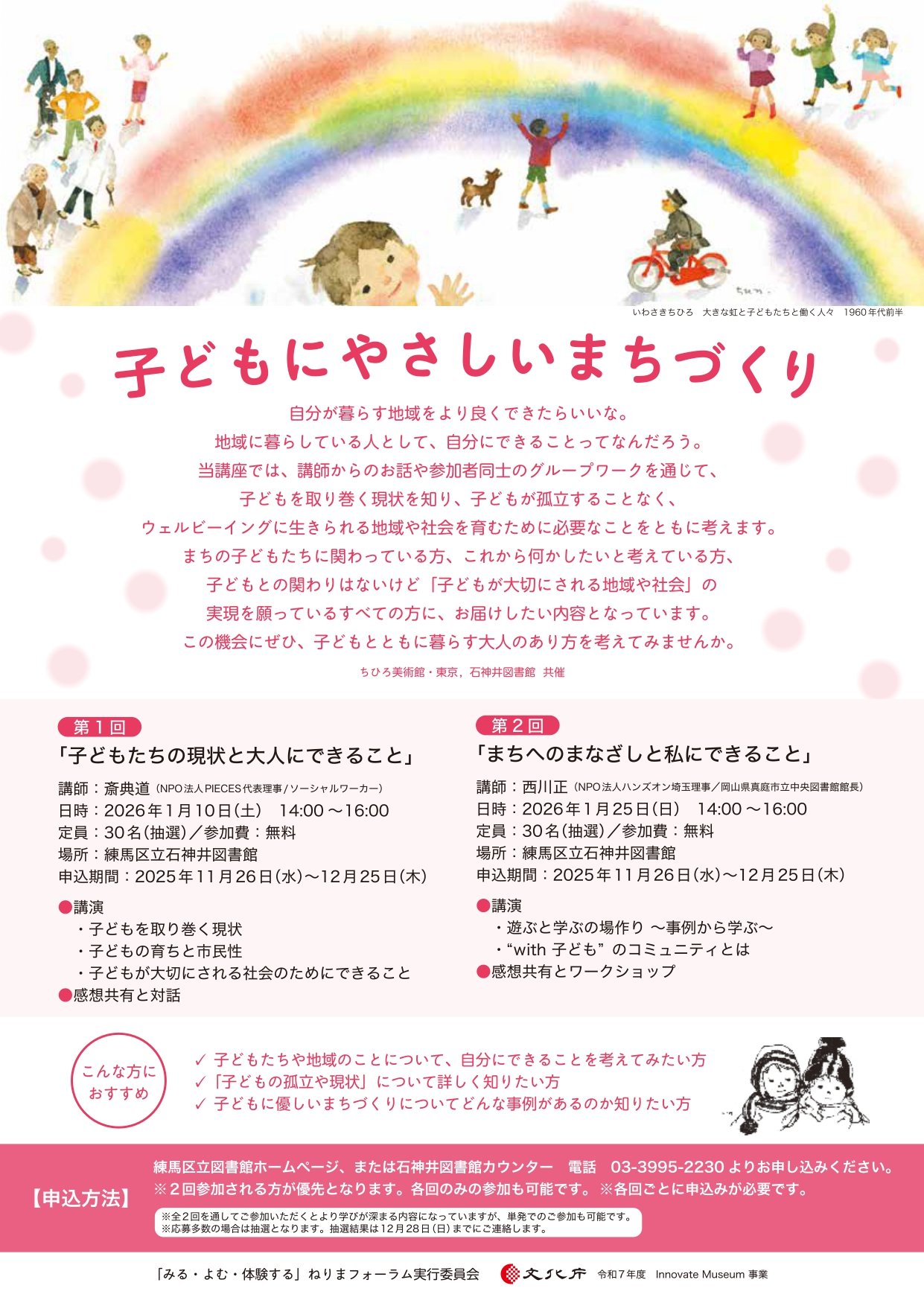

◆「子どもにやさしいまちづくり」

https://www.pieces.tokyo/893986657113/nerimaforum2025

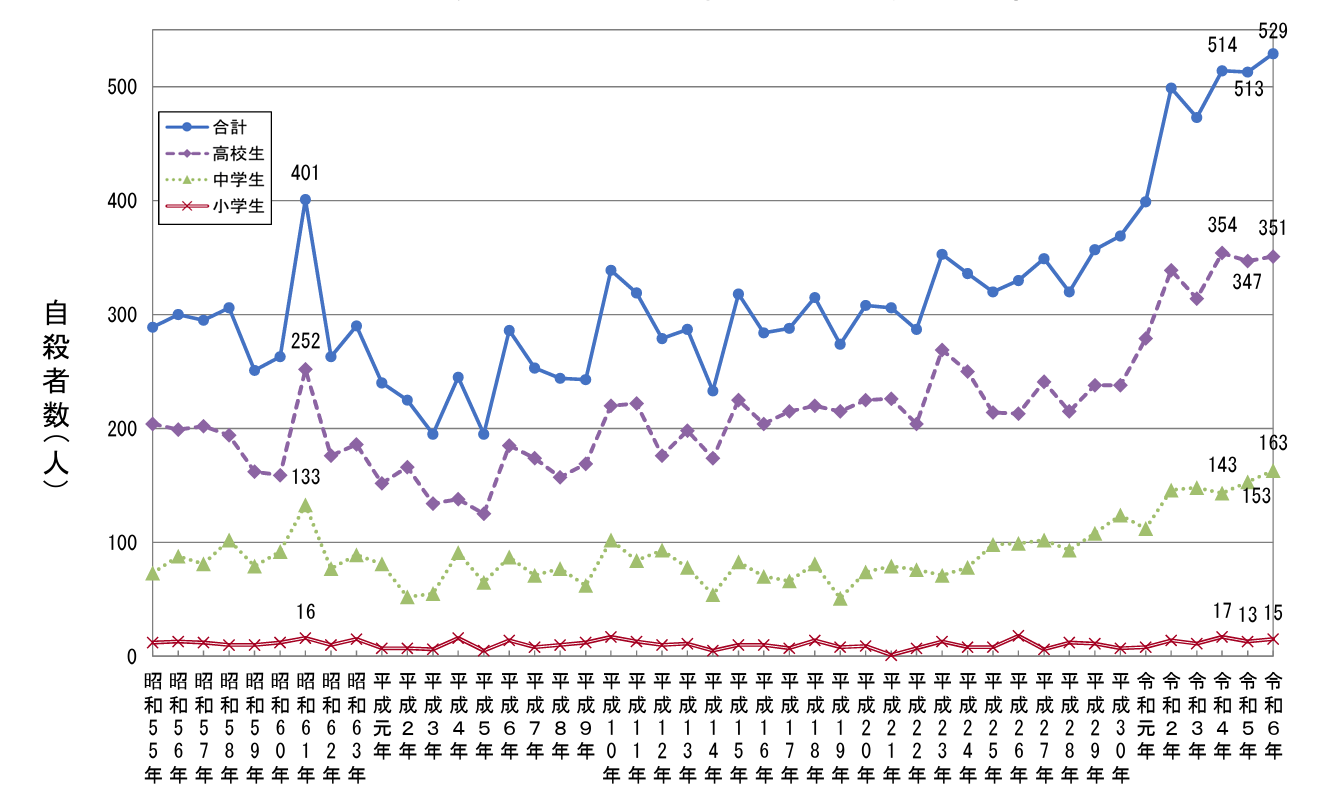

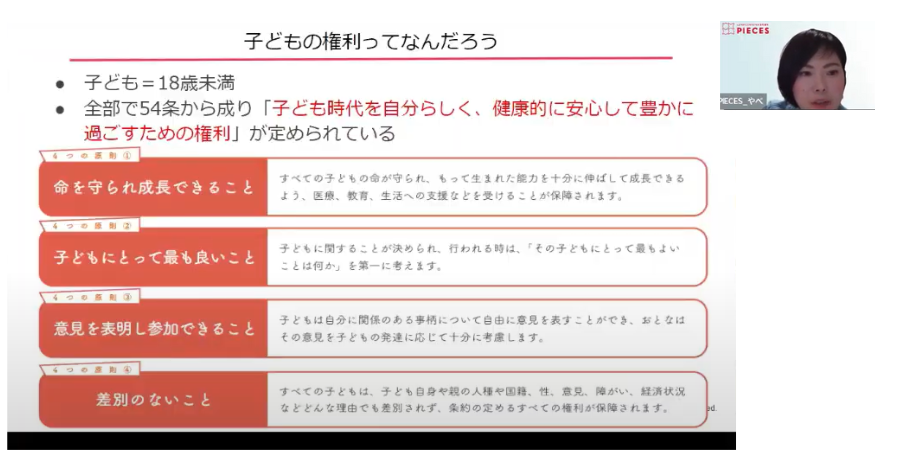

第1回「子どもの現状と私たちにできること」

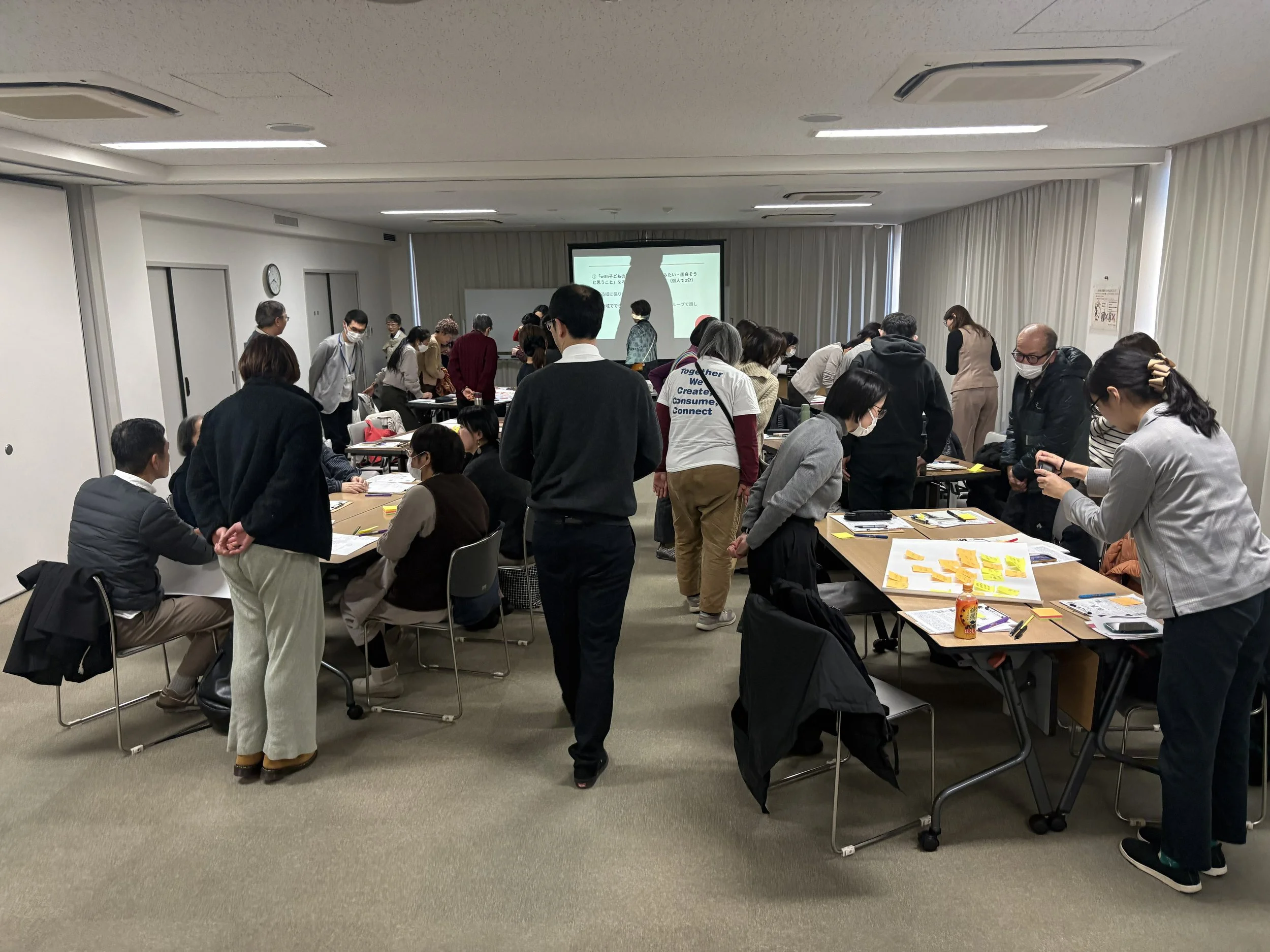

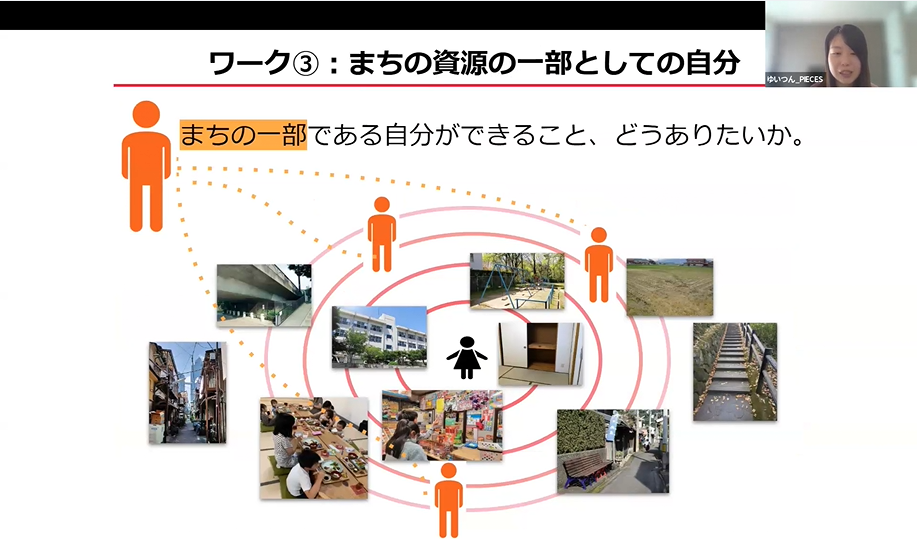

子どもを取り巻く現状を知り、「市民性」というキーワードを手掛かりに、子どもが孤立することなく豊かに生きられる地域や社会を育むために必要なことを、講演やグループワークを通じて参加者とともに深めました。

◆参加者の声

・市民性を学び、心持ちひとつでつながっていける。

・今の時代に一人一人の市民性を大事にする必要があると思います。自然と人が集まる図書館という場所で市民性を考えるイベントがあり、嬉しかったです。

・今日からの暮らしの視点が変わりました。

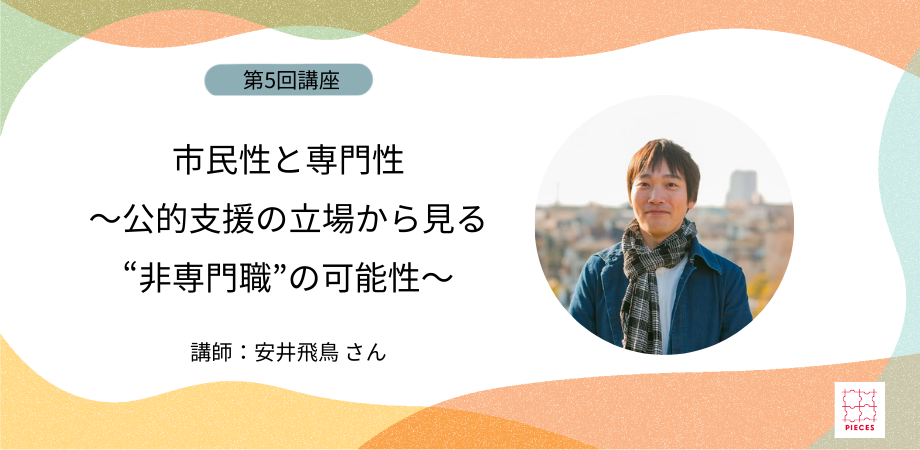

第2回「まちへのまなざしと私の中にある市民性」

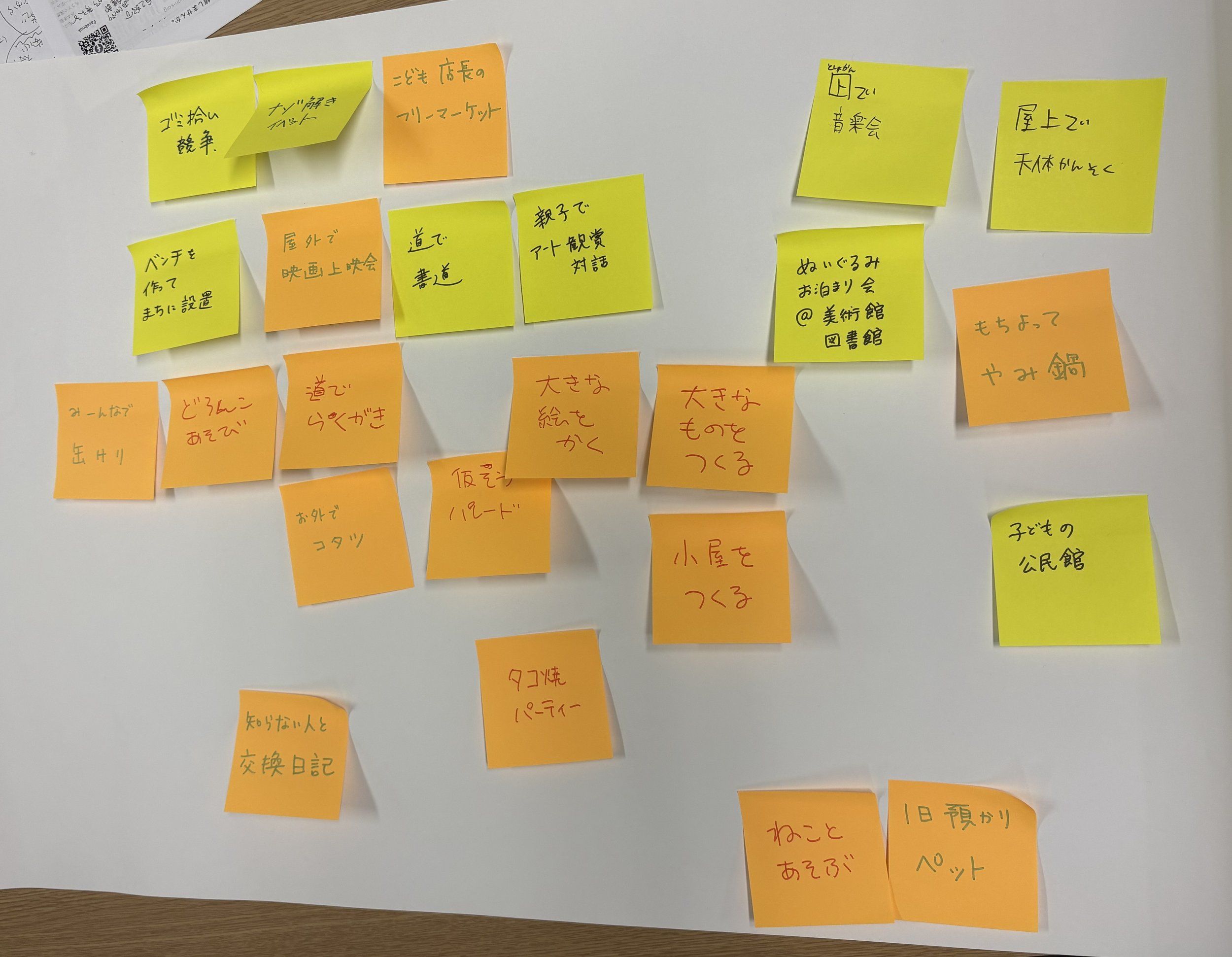

NPO法人ハンズオン埼玉理事の西川正さんを講師にお招きし、西川さんが関わってきたコミュニティや図書館での事例から、子どもの居場所や遊び、場のつくり方や考え方、そして子どもとの関わり方について深めました。グループワークでは、地域でやってみたいことのアイディアを出し合いました。

◆参加者の声

・事例が豊富で実践的な内容が多く、大変勉強になりました。

・子どもが主役・・・大人の関わり方をどうやったらスムーズに出来るのか?考えさせられました。

・子どもをつなげていくのは、大人がつながらないと、と気付いた。

各グループから、ユニークなアイディアがたくさん出ました。

他のグループのアイディアも見ながら、参加者同士の会話も盛り上がっていました。

今回は「子どもにやさしいまちづくり」という共通のテーマのもとに地域の市民が集い、対話を重ねることで、新たなつながりやアイディアがたくさん生まれました。

講座の後、会場だった図書館にて、任意の参加者同士で話し合いの場がもたれると伺い、とても嬉しく感じています。

PIECESは今後も、市民同士がつながり、まち全体で子どもを見守り、育む環境をつくるきっかけづくりを行っていきます。

【子どもにやさしいまちづくり】

日時:2026年1月10日、1月25日

主催:みる・よむ・体験する ねりまフォーラム実行委員会

共催:ちひろ美術館・東京、石神井図書館

協力:NPO法人 PIECES、文化庁 令和7年度 Innovate MUSEUM 事業

講師:斎 典道(NPO法人PIECES代表理事)・西川正(NPO法人ハンズオン埼玉理事)

「私たちの法人でも、研修・講演を開催してみたい!」 「まだ具体的な研修内容は分からないけど、ちょっと話を聞いてみたい」などありましたら、どうぞご相談ください。

講演テーマやその他の事例についてはこちらをご覧ください。