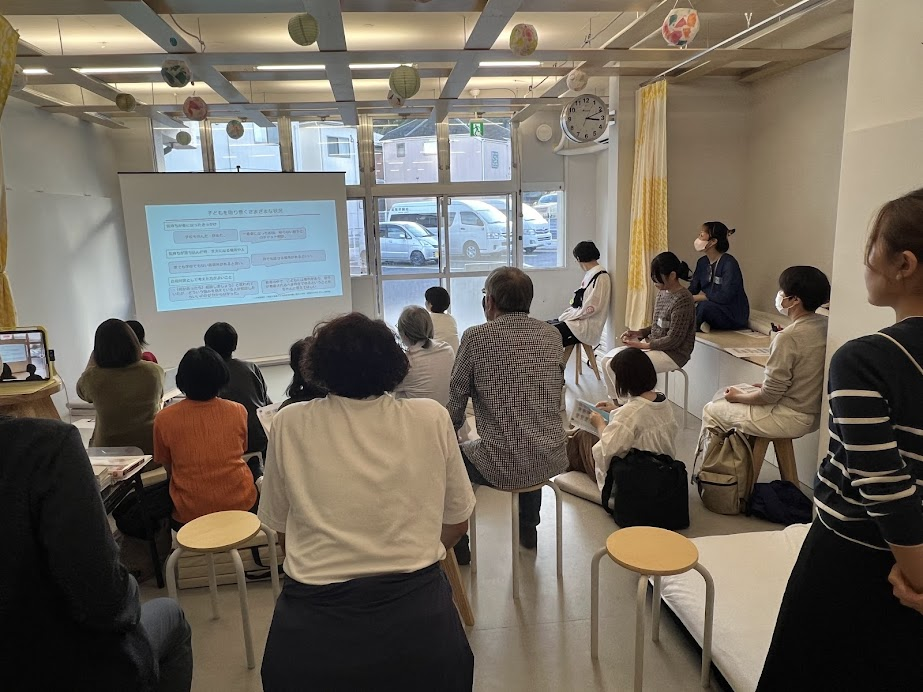

東京都稲城市の福祉事業所「+laughイナギ」を拠点に、地域市民とのつながりづくりを目的とした、3回連続の研修を実施しました(各回20名~25名参加)。

「子どもに優しいまちづくり」をテーマに、各回にゲスト講師を迎え、講義や参加者同士の対話、ワークショップを行い、参加者から「自分自身のことを振り返り、さらに皆さんともお互いに認め合うことができた」といった感想が寄せられています。

【対象】

+laughイナギの職員、一般市民

【目的】

研修を依頼してくださった一般社団法人Life isは、これまで多摩市で駄菓子屋を併設した重症児者向けの福祉事業所「+laugh」を運営されてきました。新拠点の「₊laugh イナギ」でも、地域の人たちとの交流が自然と生まれる場になるよう、稲城市民とのつながりづくりを目的に3回連続の研修を行いました。

【プログラム概要】

以下のような3回連続研修を実施しました。

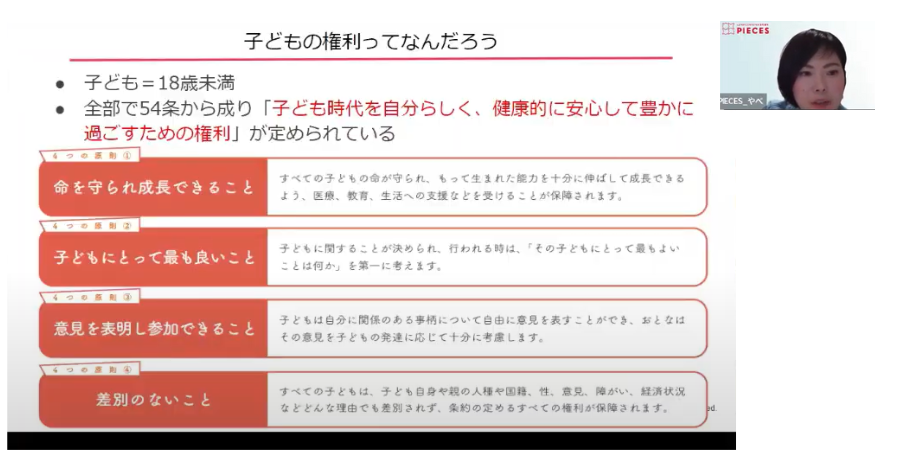

◆1回目:子どもの現状と私たちにできること

・子どもを取り巻く現状

・子どもの権利としての心の健康とウェルビーイング

・子どもの心の健康とウェルビーイング

・子どものメンタルヘルスとウェルビーイングに影響すること

・グループワーク

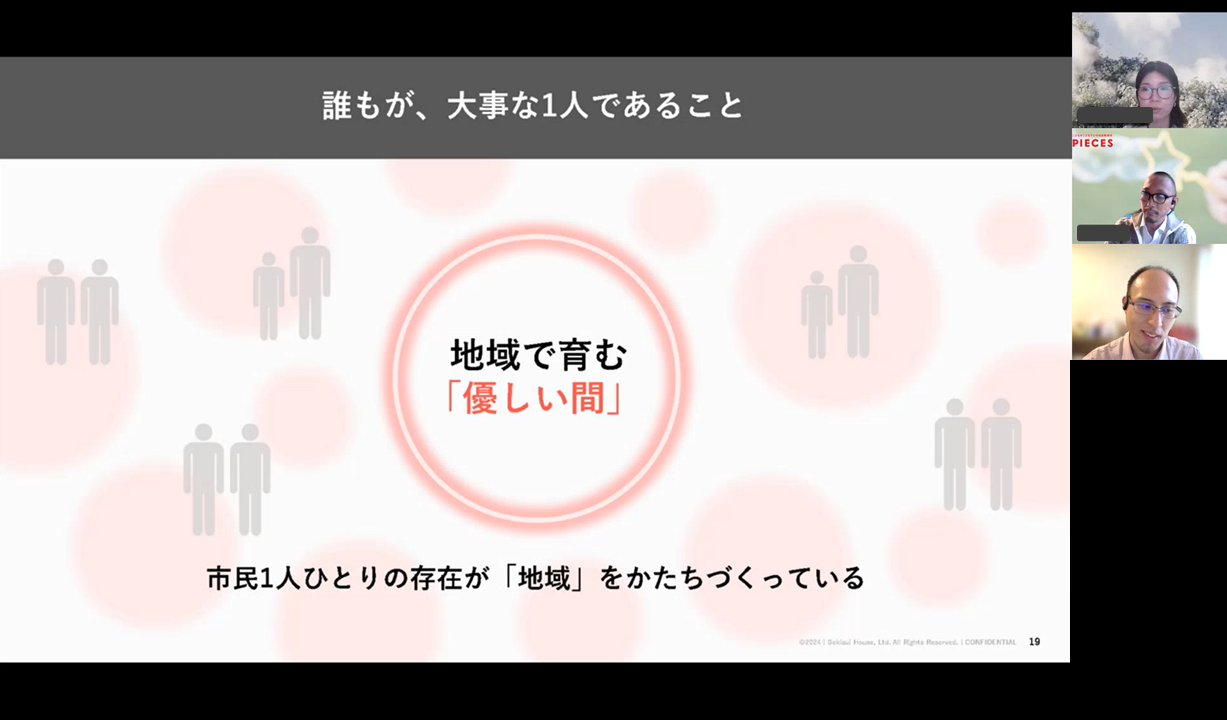

◆2回目:まちへのまなざしと私の中にある市民性

・子どもの孤独・孤立に対するアプローチと課題

・ワーク

・市民性を発揮する上で大切にしたいこと

・市民性から生まれる「ふつうの関わり」

・ストレングスと資源

・ストレングスのミニワーク

◆3回目:子どもに優しいまちづくり事例とこれから私にできること

・地域の人たちとの場づくりや身近にできることの紹介

・自分の地域について考えるワーク

・「子どもとともに」という視点でやってみたいことを考えるワーク

<参加者の声>

・体験したことのないグループワークが沢山盛り込まれ、楽しく参加できた。参加の方ともつながるきっかけを頂けたのも良かった。

・素晴らしい内容でした。期待していた通り、想いを共有できる人達と出逢えたことがまず大きな収穫でした。居場所づくりを考えていて、そのヒントになるものがたくさんありました。自分のなかで気づいてきたり学んできた結論のようなものの答え合わせができたような気持ちでした。これでいこう!と思えました。

・子どもへの向き合い方を新たに発見出来ました。また、大人にも通ずるなと感じました。

【研修担当者コメント】

普段暮らしているまちのなかでも、似たような思いや関心ごとをもつ方々と出会える機会は多くはありません。

今回は「子どもに優しいまちづくり」という共通のテーマのもとに集い、ワークを重ねることで、自分たちのまちの良さに気が付いたり、新たなつながりが生まれるきっかけとなりました。

研修中には、自然と参加者の方同士が連絡先を交換する姿も多く見られました。

主催のLife is さんからは、3回の研修を終えた後も事業所にふらりと訪れる方々が増えたとのお声をいただき、とても嬉しく思っています。

「私たちの企業・団体・自治体でも、研修・講演を開催してみたい!」 「まだ具体的な研修内容は分からないけど、ちょっと話を聞いてみたい」などありましたら、どうぞご相談ください。