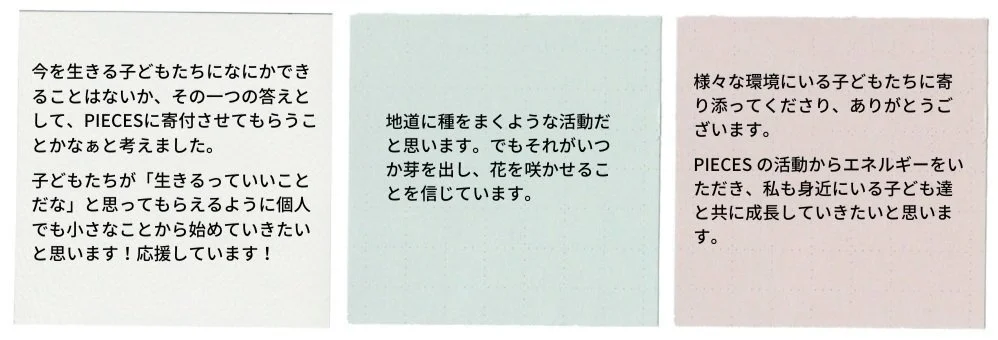

PIECESがお届けする「問いを贈ろうキャンペーン」。

「問い」を通じて自分や他者、世界に想いを寄せる。その想像力の先に、誰もが大切にされる社会があると信じて、このキャンペーンを行っています。

オンラインイベント「問いのじかん」スペシャルバージョンでは、代表の小澤いぶきが「問い」をゲストとともに深め、考えます。初回は、タレントの福田萌さんをゲストにお迎えしました。

福田萌さんは現在、シンガポールで生活しながら、児童虐待チーム「こどものいのちはこどものもの」やママのためのオンラインサロンを実施されています。

今回はシンガポールでの生活、子育てから感じる市民性などについて対談しました。

福田萌さんに答えていただいた「問い」とお返事

「いただいた幸せを返したい」という想い

対談では萌さんが現在お住まいのシンガポールで感じる市民性について、伺いました。

シンガポールではお子さんと手をつないで扉を開けようとすると、周りにいる人々が挨拶と共に笑顔でその扉を押さえてくれる、温かい気持ちを沢山受け取っているというエピソードをご紹介いただきました。今回、その方々を思い出し、問いのお返事をくださっています。

シンガポールの人々が温かく接してくれる理由を「その方々自身がそこに居ることを楽しんでいる」「同様の温かい気遣いを受けてきた経験からなのではないか」とおっしゃっていました。温かい気持ちを受け取ることで、萌さん自身も「いただいた幸せを私も返したい」という気持ちが芽生えているとお話くださいました。

違いを認め合う文化

シンガポールで子育てをする中で「多様な人が同じ国で生活していることから『違って当たり前』という文化を感じる」とお話くださいました。会話が円滑に進まなかった際も、理解しようと耳を傾けてくれる優しさがある国だと萌さんは感じているそうです。

相手と接した際に、ラベリングから入るのではなく、純粋な関心から入る特徴があるのかもしれないと小澤は重ねています。子どもを取り巻く環境において、寛容な視点があるということは、SOSを出しやすいことに繋がるという話がされました。

様々な人の視点を入れたまちづくりデザイン

ベビーカーを押していると、ちょっとした段差があるだけで前に進めないなどの経験を通して、母親になって自分が弱者になったような感覚があったとご自身のリアルな想いを伝えてくださいました。

萌さんは、様々な立場の人の視点を持つことが、まちづくりやお店づくりへの新たな気づきに繋がると考えています。小澤も、『もし私がこの人だったら』『この人の経験を社会に繋げるとしたら』という視点を大事にしたいと言及しています。

萌さんからのメッセージ

問いを通じて、自分の状況や自分がされて嬉しかったこと、悲しかったこと、想いを改めて見つめ直すことができています。

是非、問いを通じて、自分の願い、新しい自分を見つけるきっかけにして欲しいです。

シンガポールでの子育てエピソードと共に、新たな視点から「問い」を考えることができた時間になりました。置かれている状況が違えば、感じること、思うことが違うことは当たり前です。

だからこそ、自分の立場を違う人の想いを想像することが、色んな人への安心感や心地よさ、大切にされているという感覚に繋がります。

この時間を通じて、改めて「問い」をきっかけに、自分、地域、世界に対する想像を膨らませていきたいと思いました。

最後になりますが、ゲストの福田萌さん、配信を見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。

執筆:広報ファンドレイズ インターン 挽地真央

以下よりアーカイブでご覧いただけます。

次回は、9月16日(金)21:00より、フォトジャーナリストの佐藤慧さんをお迎えし、開催予定です。

PIECES公式SNS(Facebook、Twitter)より、ご自由ご覧いただけます!

YouTubeからご覧いただく場合はこちら https://youtu.be/iBycL-Wakps

また、毎週月・水・金曜日にTwitte、Instagram、LINEにて問いを配信しています。是非、問いを通じて、ホッと一息ついてくださいね。twitterではさまざまな方のお返事もご覧いただけます。