子どもと関わるとき、私たちは自分の中にある当たり前や思い込み、先入観を通して関わっていることがあります。

たとえば「困ったことをしている」と周りが判断したその行動は、子どもにとっては対処だったり、大切な願いの表現かもしれません。

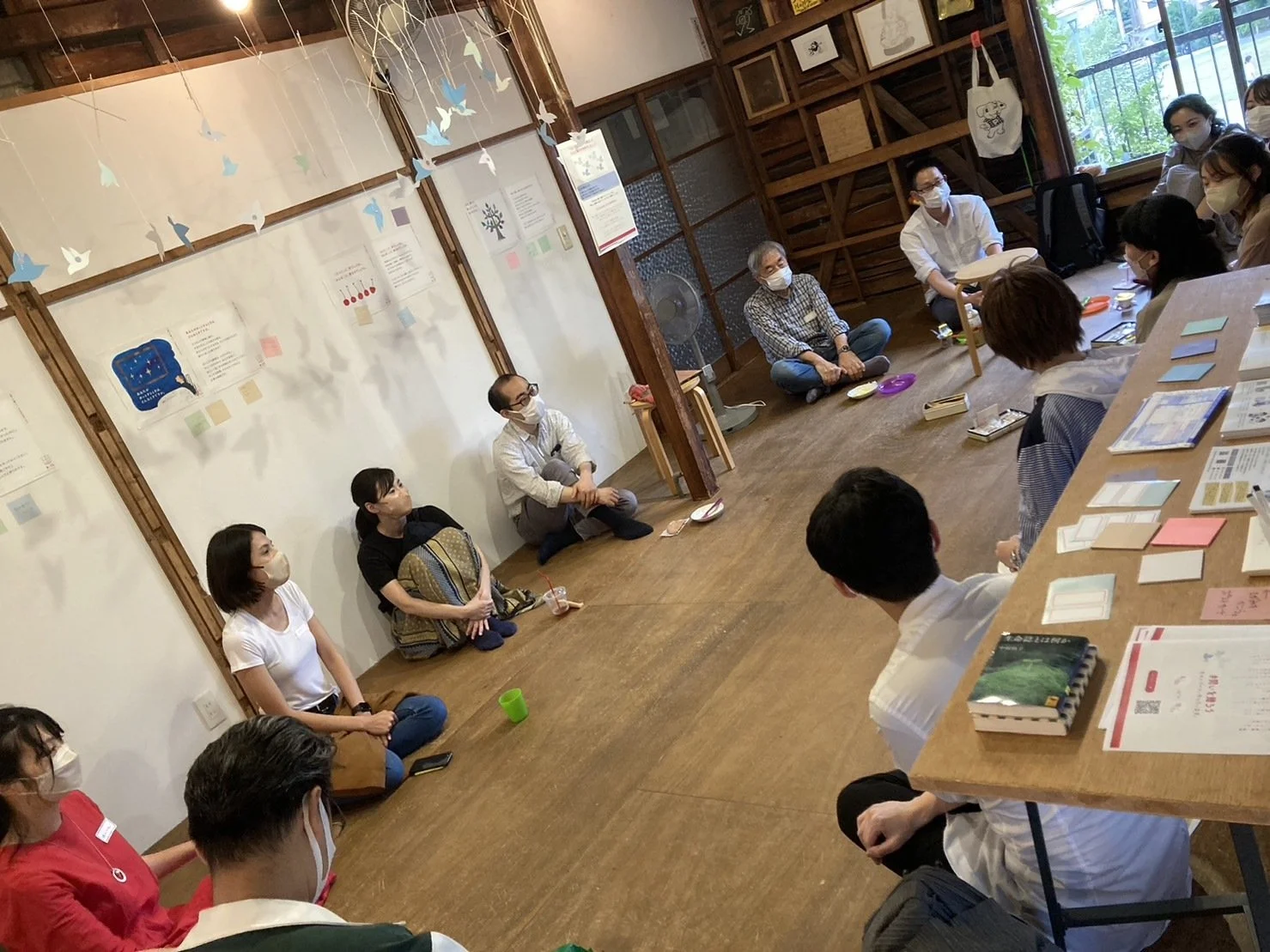

思い込みや先入観に気づいて、子どもを見つめるとはどういうことか。児童精神科医として10年以上に渡って、子どもたちの声に耳を傾けてきたPIECES代表理事の小澤いぶきとともに、事例を交えながら参加者のみなさんと深めました。

チェックイン

まずはチェックインから。今回は心理学の授業などでも使われるある外科医のエピソード(ドクター・スミス問題)を基に、自分たちの中にある「思い込み」や「価値観」に気が付く体験をしました。

物事をみつめるときに浮かぶ「かもしれない」は、自分の持つ価値観や経験、知識に依存します。目に見える行動・言動の意味付けを捉え直すためにも、まずは自分が持っている価値観や信念などに自覚的であることの大切さが伝えられました。

ストレングスの視点から子どもをみつめる

ストレングスとは、その人の限界や過去の失敗を指摘するのではなく、ポジティブな資質と未開発の潜在能力を探すことに焦点を置く概念です。

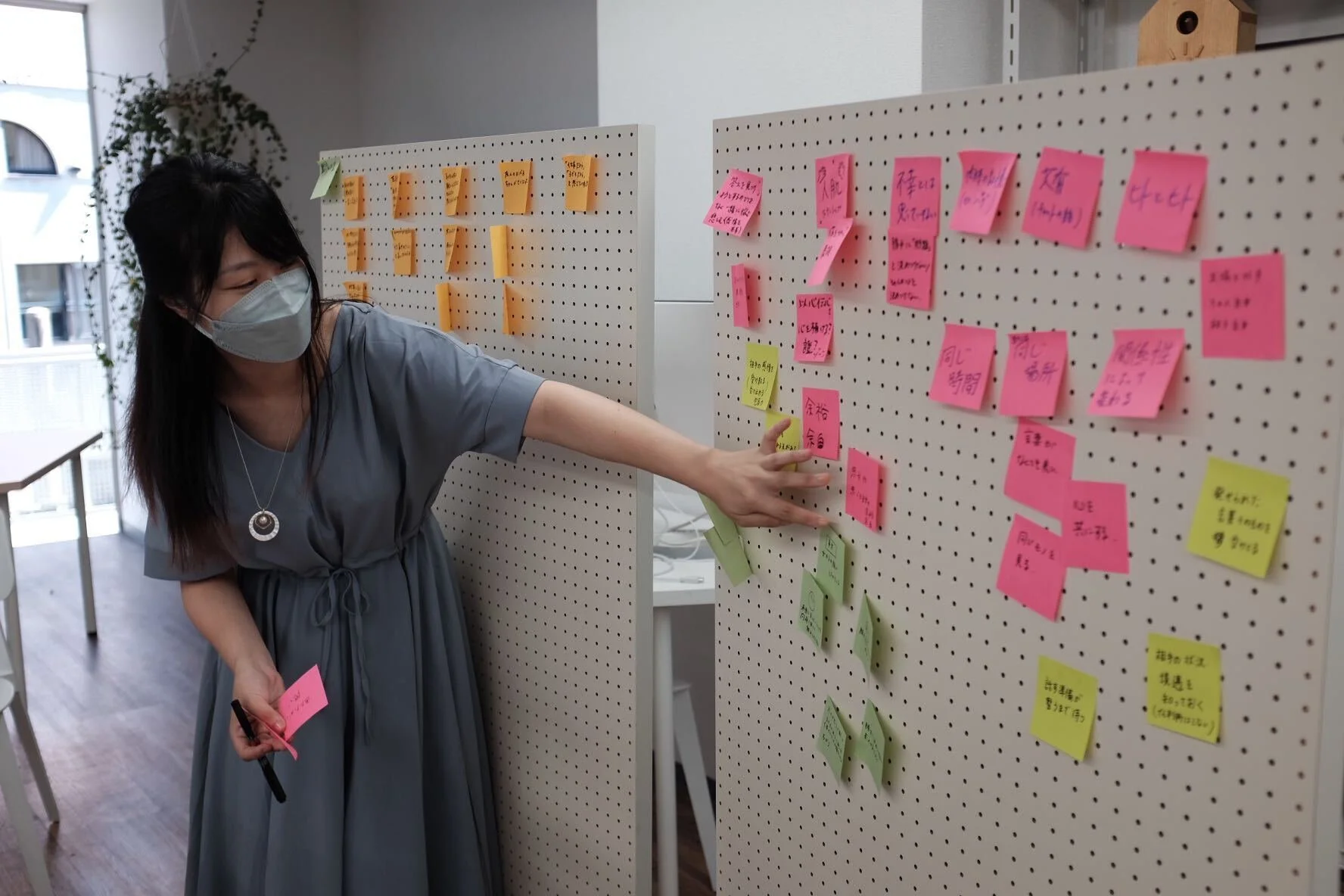

今回は学校に行かないでゲームを続ける子どもの事例を基に、以下のポイントに沿って、ストレングスの視点で捉え直すワークを参加者と共に行いました。

子どもの行為や内側から探る <4つの視点>

① 本人の行動への注目(何かへの対処)

② 一見(大人から見ると)困った言動の背景への注目

③ 興味関心への注目

④ 普段やっていることへの注目

一見大人から見ると困った行為の背景には、その子の願いがあるかもしれないという視点を持つこと、子どもの願いを一緒に見つけることの大切さについて話がありました。また、願いを一緒に見つけるためのポイントや子どもへの声掛けのヒントなどについてもレクチャーがありました。

子どもに関わる自分の願いをみつめる

後半では、先ほどと同じ事例を「自分の願いや価値観」からみつめました。

子どもの行為に対して、自分はどんな言動をしているか、どんな思考や感情を抱き、その背景にはどんな価値観や願いがあるか。

自分の願いに気づくことは、相手も自分とは別の願いを持つ人だと気づくことに繋がります。時に自分の願いを相手に押し付けてしまうこともあるかもしれず、それは誰にでも起こりうることであるということが伝えられた上で、子どもの願いに気づくためには、まずは自分の願いに気づき、受け止めることの大切さを深めました。

参加者の感想

・こどもたちからの学びを大切に、こどもたちとともに成長していける人で社会でありたいと改めて思いました。

・子どもの支援者になりたいと思う大人は、自分自身の思い込みを常に問い直していくことを忘れてはならないと思いました。

・子どもの声を聴く、ということは、その子と日々を過ごしている親の声を聴くことから始まるのかなと思いました。ストレングスを意識して、保護者さんの声に耳を傾けていきたいです。

・こどもに関わるお仕事ではないですが、逆に大人だから、家族だから、友人だから、わかるだろうという気持ちで認識がずれていることってあると思うので更に視点を広く持ちたいと思います !

・育児をしていてイライラしてしまうのは、結局子供ではなく自分にその理由があるなと感じるようになりました。自分の中にこうあって欲しいというエゴを発見する貴重な体験だったりもしました。そんな自分も責めずヨシヨシしながら笑、リラックスして受け止められるよう心がけたいと思います。

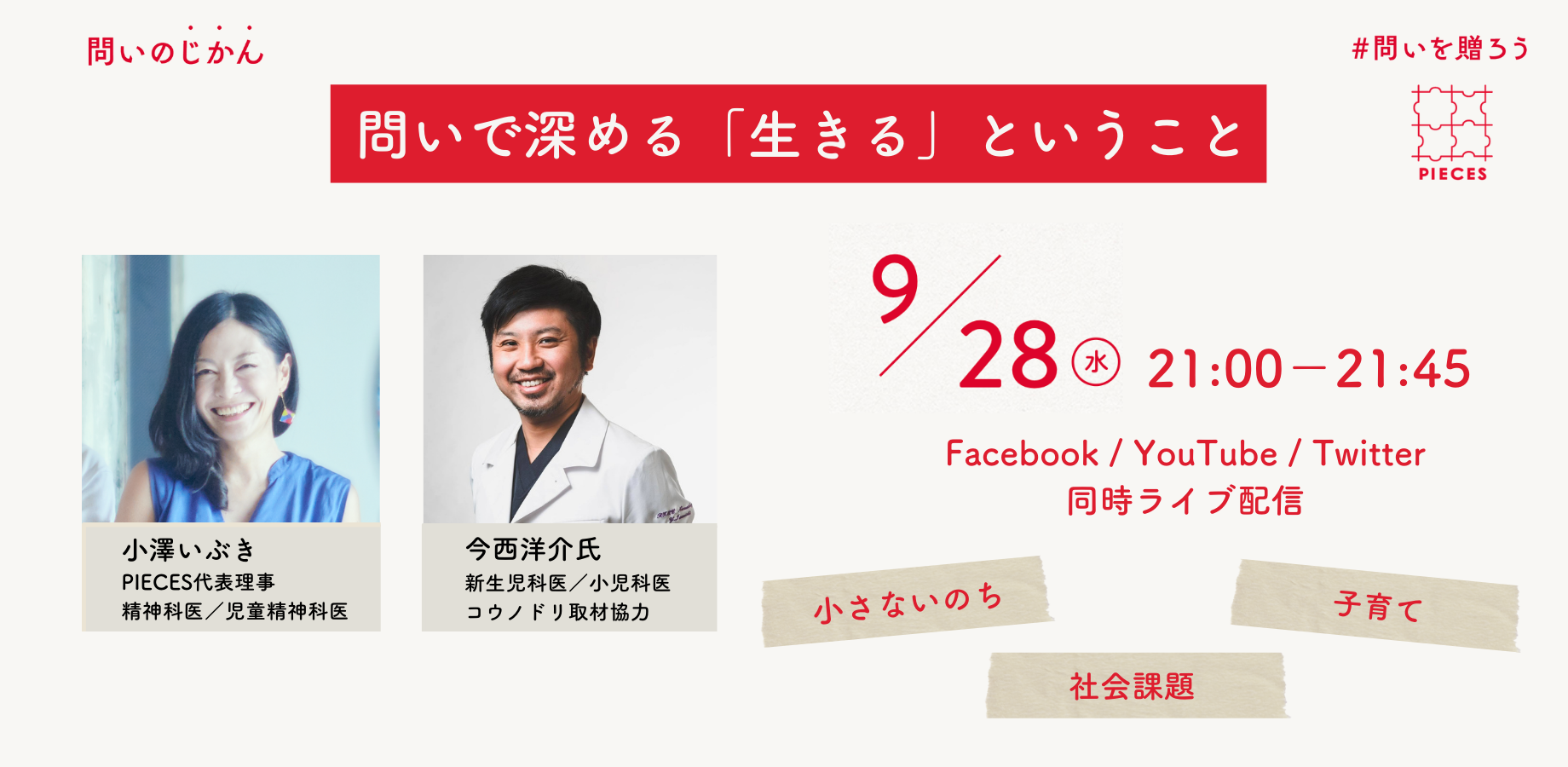

PIECESでは今後も、「価値観のメガネを外す」をキーワードに、様々なテーマでセミナーを開催します。

次回は「子どもの権利」をテーマに、8月に開催予定!