去る6月7日、公開セミナー「子どものあそびや行動から紐解く、こころのケア~痛みや傷が深まる前に、わたしたちにできること~」がオンライン開催され、代表の小澤いぶきが講師を務めました。

今年に入って初めての開催となった本セミナーは、「日常のさまざまな場面で子どもたちが発するサイン」を入り口として、子どもたちが不安定な環境の中でこころの傷や痛みを深めてしまう前に、私たち大人ができることについて考えることを目的として行われました。

-公開講座中のスクリーンショット-

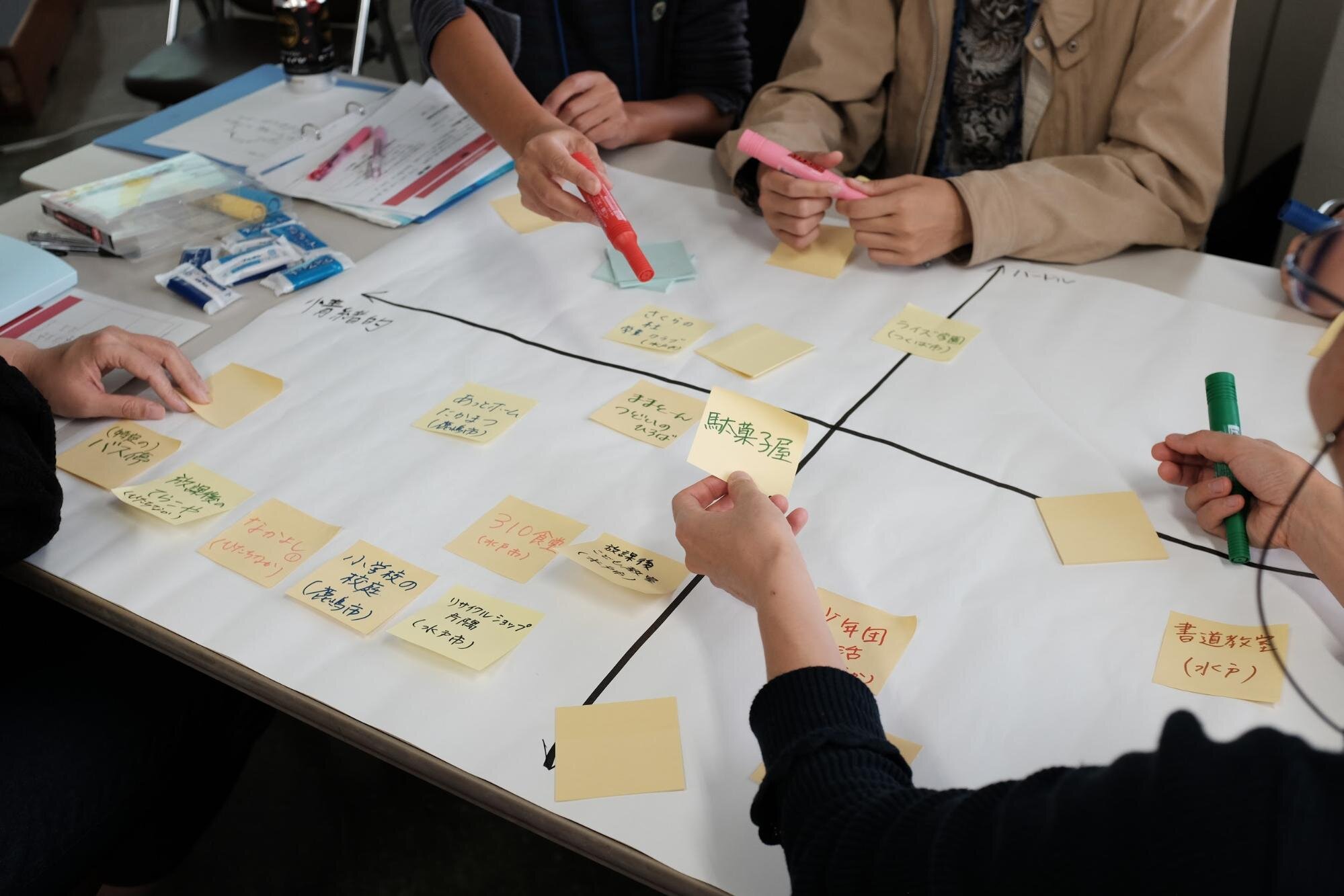

本セミナーは「子どもが孤立する社会的背景」、「子どもが発するサインを紐解く」(ストレス下における「遊び」)、「子どもたちと関わるうえで大切にしたいこと」の3つのパートから構成されています。オンラインでの開催ということもあり、それぞれのパートが終了後、スケッチノートを用いて内容の振り返りを行いながら進行していきました。(スケッチノートは記事の最後に掲載しています、ぜひご覧ください!)

簡単ではありますが、本セミナーの内容を紹介していきたいと思います。

子どもが孤立する社会的背景

日本の子どもを取り巻く環境について、約7人に1人が相対的貧困、虐待相談対応件数は約16万件にのぼるといった報告がなされています(※1)。米国疾病予防センターとカリフォルニア州の民間健康組合の共同研究(ACEs Study: 子ども期の逆境的体験についての研究)によると、こうした子ども期の逆境体験は、身近な人達によってケアされるか否かによって成人後の状態に変化が現れるといいます(※2)。

逆境体験のひとつである虐待。その発生リスクとなり得る要因としては、子どもの人数や発達特性、養育者自身の精神的健康状態や年齢、家庭環境、地域での孤立や職場からのサポートのなさといった家庭の周囲環境、社会環境などが挙げられています(※3)。

現在日本で行われている虐待の防止支援策には、予防段階・早期発見段階共に構造的な課題が見られるといいます。具体的には、”自ら援助を求めに行く”ことのハードルの高さ、情報へのアクセシビリティ、行政や専門機関の逼迫によるきめ細やかな対応の難しさなどがあります。

子どもが発するサインを紐解く

まず、逆境体験の中で育つ子どもについての例として、DVや親同士の喧嘩が絶えない環境、保護者による干渉が過度に強い環境、貧困やネグレクトの環境といった特徴ごとに説明がありました。

そのような環境の下で「自分は意味のない存在だ」 「気持ちを伝えたところで誰も助けてくれない」といったような、自己否定や自分の感情や欲求に気づけない、人に頼れない状態が生じてしまうといいます。

逆境体験を通してこころがケガをすると、子どもは自分を守るために身体や行動、こころのサインを発することがあります。具体的には、不眠、身体のどこかに痛みを感じる、なぜだかわからないけれどいらいらする、そわそわしてじっとしていられない、などです。

また、逆境体験の中で育つ子どもがその中で生き抜いていくために担っている特徴的な役割についても子どもの発するサインのひとつとして併せて紹介されました。

・ヒーロー:いい子でいよう、と頑張る

・スケープゴート:自らがトラブルを起こすことによって、問題から目をそらしてもらおうとする

・ピエロ:わざとおどけて場を和ませようとする

・お世話役:家の中の問題をなんとかしようとして、調整役を担う

・人形:周りの人の思うとおりにしなければいけない、と思う

困難な状況の中で懸命に頑張っていても、周りの目がなくケアがされないと「頑張ったところで意味がない、どうせこれからもこの状態が続いていくんだ」と思うようになる学習性無力感という状態についても解説がありました。一見やる気がないように見える子どもの中には、この学習性無力感を持っている場合があるといいます。

〜ストレス下における「遊び」〜

子どもの発するサインに関連して、負荷がかかった時に見られる子どもの遊びについても触れられました。

遊びは子どもの表現方法のひとつであり、危機を乗り越えていくための対処法でもあります。周りにいる大人は、遊びを通して子どもが表現していることをしっかり受け止めることが大切であるといいます。

遊びの結末があまりにも破壊的・悲劇的であったり、子どもが遊びながら険しい表情をしている場合は、その遊びに関わりつつ違う結末を一緒に考えていくなどの対処について紹介がありました。

子どもたちと関わるうえで大切にしたいこと

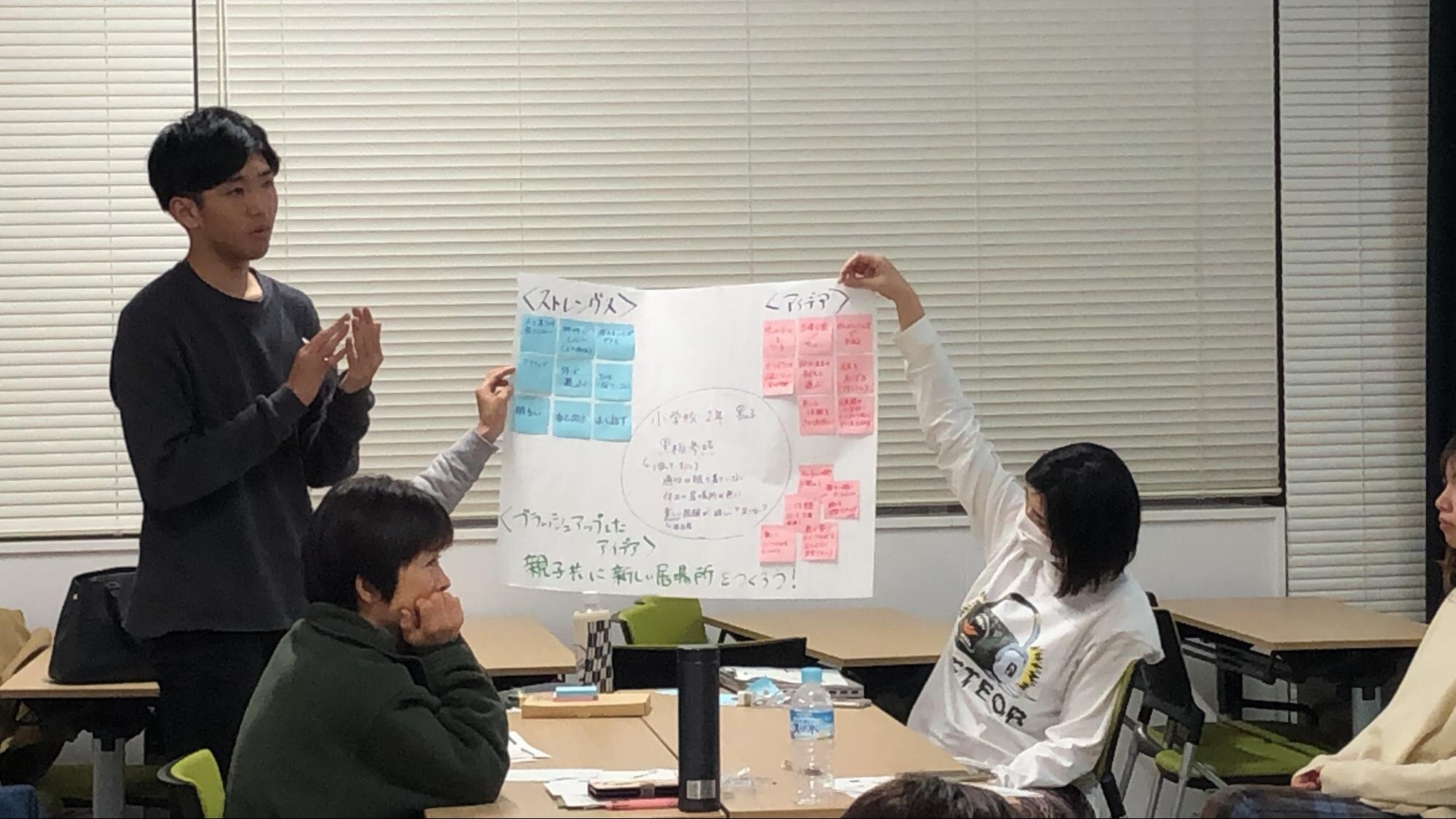

子どもたちと関わるにあたり持っておくべき3つの視点についての説明がありました。

<ストレス・コーピング>

子どもの気になる行動はなんらかのストレスに対する本人なりの対処法であるという視点を持つ。そこに価値判断を入れないように心がける。

<トラウマインフォームドケア>

子どもの言動や行動の背景に、こころのケガの影響や、こころのケガを受けた時の恐怖・不安があるかもしれないという前提をもって接する。

不器用な対処―言動や行動の背景を考える

困った行動や言動の捉え直し

子どもの持つ興味関心を次の一手につなげる

<ストレングス>

その子どもが自分なりに担ってきた役割に対して敬意を持ちながら、その子が安全に生きられるようにサポートしていく。

参加者の方々の感想

子どもの(一見)好ましくない行動に対して頭ごなしに怒らず立ち止まって考えることができそう。

学術的なエビデンスのあるお話で概要を話してくださり、ご経験に基づく具体例も教えていただけて、理解が深まった。

こどものケアに関することの全体感を知ることができた。さらに興味が湧いて、もっと深く知りたくなった。

内容盛りだくさんの90分間でしたが、本セミナーで扱った内容をより深く、より詳しく学びたいと思われた方は、今期の市民性醸成プログラム “Citizenship for Children” の募集告知が6月16日からスタートしましたので、是非こちらをご覧になってみてください。

※1:相対的貧困については、厚生労働省「平成28年度 国民生活基礎調査」、虐待相談対応件数については、厚生労働省「平成30年度 児童相談所での児童虐待対応件数等(速報値)」より

※2:Felitti, Anda, Nordenberg, Williamson, Spitz, Edwards, Koss & Marks, 1998

※3:福丸由佳(2012)「家庭におけるハイリスクの親への支援」日本発達心理学会(シリーズ編)武藤隆・長崎勤(編)『発達科学ハンドブック第6巻 発達と支援』新曜社

スケッチノート by 坂本紫織 (PIECESプロボノメンバー)