例えば学校では、どんな遊具があるといいか子どもと先生が話し合い実現されたり、保育園では、日々どんな遊びをするかを決めるプロセスに子どもが参画していたりするのです。

子どもの参画や意見表明といった権利の実践を通して、子どもが自分の権利を知り、自分が社会に影響ある存在であることを体験的に身につけていました。

子どもの権利が当たり前になった背景には、多くの家庭が購入する牛乳パックに体罰禁止を呼びかける広告を載せ、おとなと子どもが法律について知り、話し合うきっかけを広くつくる工夫や、子どもの権利に関する絵本や小冊子の配布、学校での授業など、国を挙げて社会全体へ広く訴えるための啓発キャンペーンがありました。

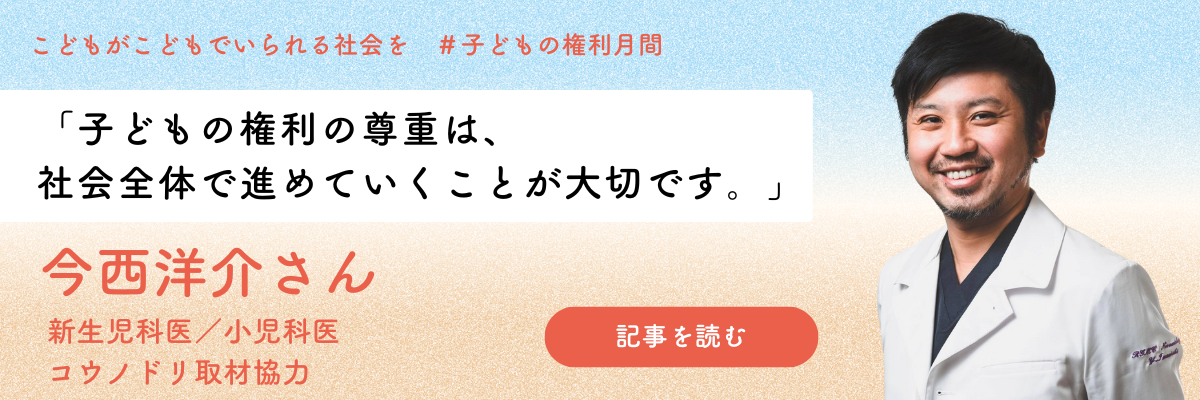

社会を動かすには時間がかかるかもしれません。しかし社会は私たち市民の行動によって変化し、動いていきます。市民が自分たちのこととして権利について知り、実践することは、長期的に文化に影響します。

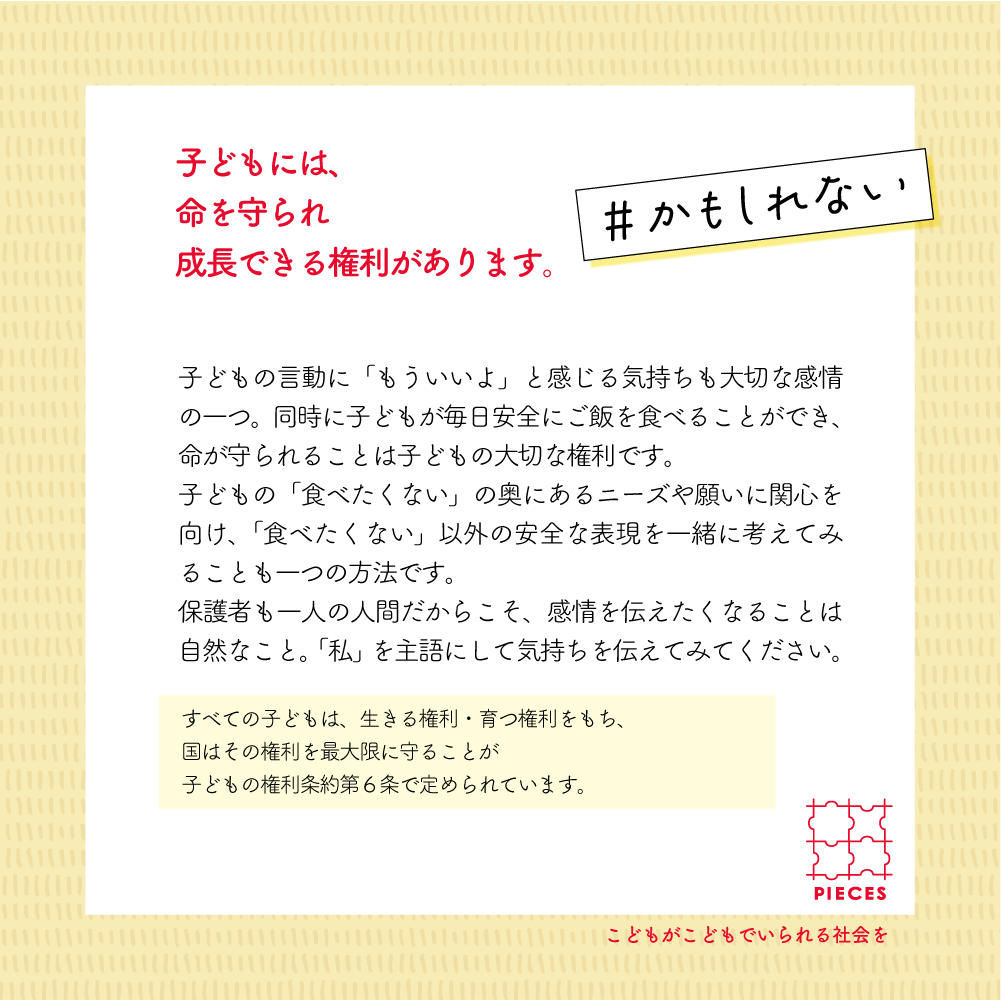

子どもは尊厳ある一人の人。尊厳ある一人の権利主体として、子どもたちがこの社会で生きていく環境を子どもとともにつくることは、おとなや社会の大切な役割です。 PIECESはこれからも子どももおとなも尊厳が大切にされる社会を目指していきます。